Wie kommt der 3D-Effekt zustande?

Der Mensch und (fast) alle Lebewesen mit zwei Augen sehen Ihre Umgebung dreidimensional. Durch den Abstand der beiden Augen erhält man zwei Bilder von leicht unterschiedlichem Winkel. Die Bilder sind also nicht gleich, sie weisen kleine, aber entscheidende Unterschiede auf. Aber Unterschiede welcher Art, und wie erzeugen sie ein räumliches Bild der Umgebung? Um die erste Frage zu klären, braucht man nur eine Hand vors Gesicht zu halten und den Daumen auszustrecken. Schließt man jetzt abwechselnd linkes und rechtes Auge, beobachtet man das berühmte „Daumenspringen“. Tatsächlich springt nicht nur der Daumen, sondern auch alles um ihn herum: die Hand, der Arm, der Tisch an dem man sitzt, die Gläser darauf, die Flaschen dahinter, die Bilder an der Wand, die Straßenlaterne, die man draußen sehen kann, und die Personen, die daran vorbeilaufen. Alles hüpft. Samt Hintergrund.

|

|

|

Weit entfernte Dinge erscheinen uns nicht mehr räumlich: der Abstand der Augen ist dann zu gering. |

|

Wie das Gehirn die Tiefe berechnet

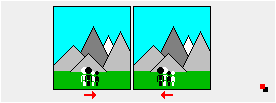

Bei letzteren Dingen fällt das aber weniger auf, da sie weiter weg sind. Und genau das ist der springende Punkt bei der ganzen Geschichte: Betrachtet man zwei Bilder, die aus leicht unterschiedlichem Winkel aufgenommen sind, erkennt man, dass nahe Objekte stärker verschoben sind als weiter entfernte.

Die Alpen in einigen Kilometern Entfernung sehen auf beiden Bildern praktisch gleich aus. Aber die Touristen, die sich ein paar Meter von einem entfernt davor fotografieren lassen, verändern sehr wohl ihre Positionen. Sie wirken auf den Bildern wie zusammengeschoben, als hätte man sie ausgeschnitten und - etwas zur Mitte hin versetzt - wieder hineingeklebt. Genau wie der Daumen scheinen auch sie einen Satz zur Seite gemacht zu haben.

Das also sind die Unterschiede, die entstehen, wenn man etwas aus zwei unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet: waagerechte Verschiebungen. Sie sind umso größer, je näher die Objekte dem Betrachter sind. Auch unser Sehzentrum weiß das. Es nimmt die beiden Einzelbilder unserer Augen und vergleicht sie miteinander. Gleiche Objekte werden erkannt und zusammengesetzt. Aus der seitlichen Verschiebung erhält das Gehirn Informationen über die Entfernung. |

|

|

| Normales Bild |

|

Effekte beim 3D-Bild: Eine Aufnahme aus 2 verschiedenen Winkeln führt zu "Verschiebungen". |

|

3D-Bild: Aus den Verschiebungen errechnet das Gehirn die Tiefeninformation. |

|

Reale 3D-Bilder

Jetzt werden diese Vergleiche aber nicht nur mit großen, gut zu unterscheidenden Dingen angestellt. Jede feine Linie, jedes Detail, jeder einzelne Lichtpunkt wird dieser Prozedur unterzogen. In jedem Augenblick werden vom Gehirn zig tausende von Lichtpunkt-Pärchen miteinander verglichen und zu einem ganzen, fein abgestimmten, räumlichen Bild zusammengesetzt.

Die 3D-Bilder folgen dem gleichen Prinzip. Die beiden Aufnahmen wurden leicht versetzt voneinander aufgenommen. Wenn man es jetzt schafft, den Augen das jeweils richtige Bild zuzuführen (rechtes Bild für rechtes Auge, linkes Bild für linkes Auge), hat man die gleiche Situation wie beim normalen Sehen: Die Augen sehen eine Umgebung aus einer leicht unterschiedlichen Blickrichtung. Nur sind eben diesmal die Kameras für den Blickwinkel verantwortlich, und nicht unser natürlicher Augenabstand. Jetzt ist das Gehirn wieder an der Reihe: Es kennt die Situation ja schon zur Genüge, zwei Bilder zu einem zusammensetzen, und produziert das räumliche Bild. |

|

|

Reales 3D-Bild: Je zwei Pixel aus den beiden Bildern gehören zusammen. Aus allen Pixelpärchen zusammen ergibt sich dann ein komplexes Raumbild. |

|

|